국내에서 창업한 기업 10곳 가운데 3곳 이상이 1년 안에 폐업하는 것으로 나타났다. 5년을 버티는 기업은 3곳 중 1곳에 불과한 것으로 조사됐다.

17일 통계청이 발표한 ‘2020년 기업생멸행정통계’에 따르면 2019년 기준 1년차 신생기업(2018년 창업)의 생존율은 64.8%로 전년 대비 1.1%p(포인트) 상승했다.

같은 기간 5년차 신생기업(2014년 창업)의 생존율은 0.9%p 오른 31.2%다. 즉 창업한지 5년이 지나면 3곳 중 1곳만 살아남는다는 뜻이다. 다만 2016년 이후 5년 생존율(28.6%→29.3%→31.2%)은 점차 높아지는 추세를 보이고 있다.

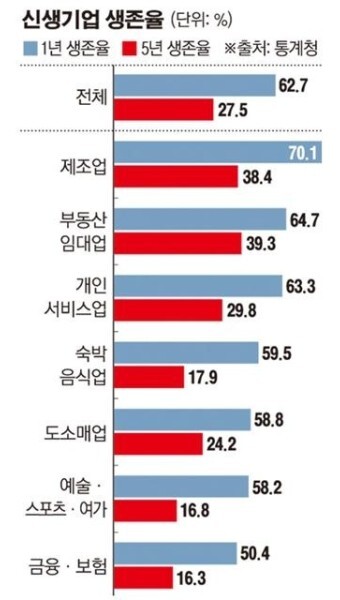

산업별로 보면 1년 생존율이 가장 높았던 업종은 전기·가스·증기업으로 90.6%를 기록했다. 이어 보건·사회복지(83.4%), 운수·창고업(75.5%), 제조업(72.3%) 등이 뒤를 이었다. 반대로 금융·보험업(54.2%), 사업시설관리(60.0%), 부동산업(62.7%), 예술·스포츠·여가(63.2%) 등은 1년 생존율이 낮았다.

5년차 생존율은 전기·가스·증기(82.1%), 보건·사회복지(51.0%), 운수·창고업(45.0%) 등에서 높게 나타났다. 금융·보험업(18.2%), 예술·스포츠·여가(20.9%) 등은 낮았다.

지난해 매출 또는 상용 근로자가 있는 활동 영리기업은 전년 대비 4.5% 늘어난 682만1000개로 조사됐다. 이 중 부동산업(23.4%), 도·소매업(21.7%), 숙박·음식점업(12.7%)이 전체의 절반이 넘는 57.9%를 차지했다.

지난해 신생기업은 105만9000개로 전년 대비 6.2% 늘었다. 부동산업(28.9%)이 가장 많은 비중을 차지했으며 도·소매업(21.3%), 숙박·음식점업(14.6%)이 뒤를 이었다.

소멸기업은 전년대비 6.4% 늘어난 73만6000개로 조사됐다. 소멸율은 11.3%로 0.2%p 상승했다. 부동산업(23.7%), 도·소매업(23.4%), 숙박·음식점업(18.5%)순으로 비중이 높았다.

매출액이 5000만원 미만인 활동기업은 349만8000개로 1년 전보다 7.6% 늘었다. 전체 활동기업에서 차지하는 비중은 51.3%다.

기업이라고 하지만 대부분 숙박음식업이나 도소매업 자영업자 등 1인 종사 기업이다. 자영업자들이 얼마나 출혈 경쟁에 허덕이고 있는지를 단적으로 보여주고 있는 것이다. 통계청의 `2017년 기준 기업생명행정통계'에 따르면 도내에서 창업한 이후 1년 이상 생존한 기업 비율은 63.4%였다. 신생기업 100곳 중 36개는 창업 1년 내 사라진다는 의미다. 2년 이상 생존율은 절반 이하인 49.3%에 불과했다. 5년 이상 버틴 기업 비율은 고작 28.4%에 그쳤다.

그러나 창업에 나선 1인 기업은 오히려 늘었다. 지난해 도내 신생기업은 전년 대비 985개 많은 2만5,527개로 집계됐다. 산업별로는 부동산업에서 가장 많은 창업이 이뤄졌다. 지난해 부동산업 신생기업 수는 1년 새 305개가 불어난 총 4,588개였다. 도내 산업별 최대 증가 폭이다. 이는 1인 기업이 불황과 최저임금 16.4% 인상에 따른 인건비 부담 등으로 빈약한 경영 환경에서 벗어나지 못하는 실정이지만 일자리 절벽으로 인해 신규 진입이 증가하고 있는 것으로 풀이된다.

그런데 문제는 금리 상승이다. 한국은행이 지난달 기준금리를 1년 만에 0.25%포인트 올리면서 금융권의 대출금리 인상도 이어질 것이니 자영업자들의 대출금 이자 부담은 커질 수밖에 없다. 한국은행이 펴낸 `자영업체의 폐업률 요인 분석 보고서'에 따르면 대출금리가 0.1%포인트 상승하면 숙박음식업 폐업 위험도는 10.6%, 도소매업은 7~7.5% 오르는 것으로 분석됐다. 그러나 정부와 지자체의 분석과 대책은 신뢰하기 어렵다. 빈틈이 많고 현실과 겉돌고 있기 때문이다. 지금이라도 실상을 정확히 파악해 그에 맞는 방안을 내놔야 한다.

고금리 시대가 오면 빚내서 자영업에 뛰어든 영세사업자들이 직격탄을 맞을 가능성이 높다. 창업만 권장할 것이 아니라 폐업률을 낮출 대안도 마련해야 한다. 업종별로 공급과잉을 줄여 지속 성장이 가능한 생태계를 만들 자율적 규제도 절실하다. 많은 사람이 창업에 눈을 돌리고 있지만 경기 악화로 폐업 위기에 몰리는 악순환이 반복되고 있다. 위기에 처해 있는 1인 기업들에 대한 대책을 정부와 지자체는 깊이 고민해야 한다. 만시지탄(晩時之歎)의 원성이 더 쏟아지기 전에 제대로 된 해결책을 빨리 내놔야 한다. 1인 기업의 한숨과 탄식을 줄이는 게 지역경제의 지상과제다.

코로나 위중증 첫 1000명 초과..서울 중환자실 병상 53개 남아 위중증 1016명…확진 7314명·사망 53

코로나19(COVID-19)로 인한 위중증 환자 수가 국내에서 처음으로 누적 1000명을 넘어 최다치를 기록했다. 전국의 코로나19 중환자실 병상 가동률도 80%가 넘었다. 질병관리청 중앙방역대책본부(이하

hoonseung.tistory.com